L’eau : un enjeu vital pour nos fermes face au changement climatique

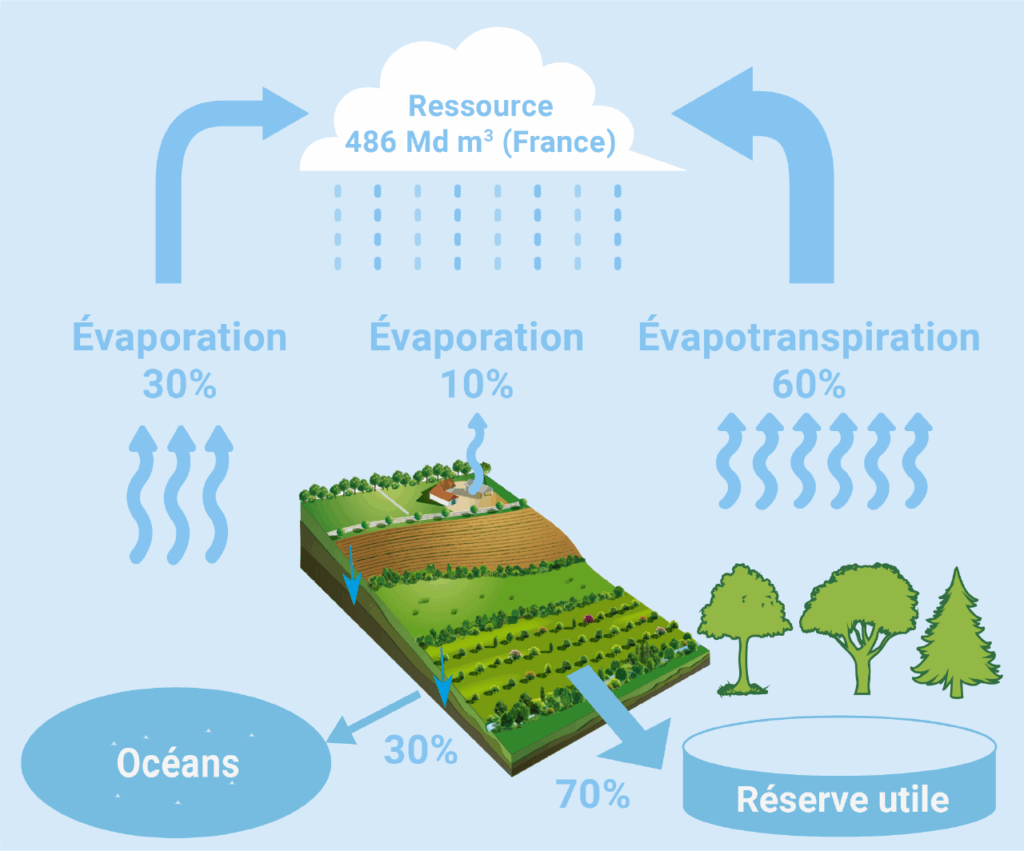

Sur une exploitation agricole, l’eau est partout : elle irrigue les cultures, hydrate les animaux, et soutient chaque étape de la production. Mais face aux défis du changement climatique, la ressource se raréfie. Il devient urgent d’innover pour garantir la résilience des fermes et sécuriser leur avenir.

C’est dans cette perspective que le Pays de la Déodatie s’est engagé à réfléchir à la disponibilité en eau sur les exploitations agricoles et maraîchères.

Concrètement, huit exploitations PSE et une exploitation maraîchère ont bénéficié gratuitement* d’un diagnostic MAESTR’Eau, un outil conçu par les Chambres d’Agriculture des Vosges et d’Alsace.

Ce diagnostic permet de :

- Quantifier les sources et usages en eau de chaque ferme,

- Évaluer leur vulnérabilité face à la variabilité de la ressource,

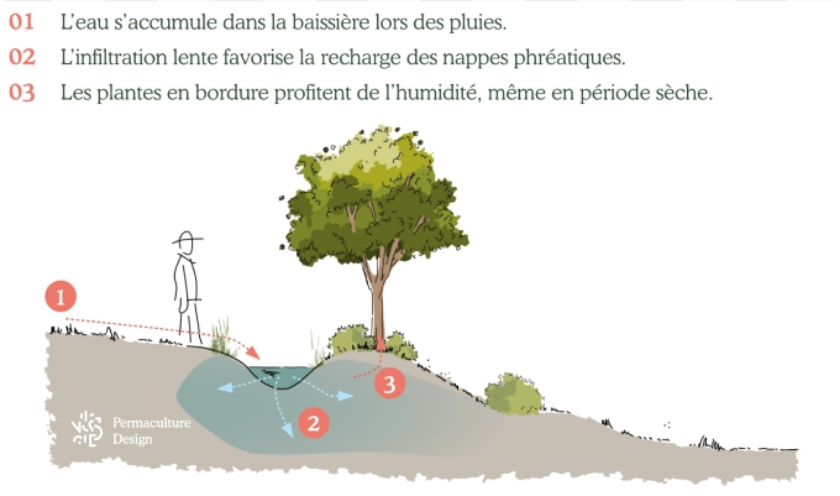

- Identifier des leviers d’adaptation : par exemple, dimensionner un récupérateur d’eau pour substituer certains usages.

Cet accompagnement aide les agriculteurs à prendre du recul sur leurs pratiques et à anticiper les solutions pour demain.

*Projet financé par le Pays de la Déodatie, le Pays de Remiremont et de ses vallées, et l’Agence de l’Eau Rhin Meuse.

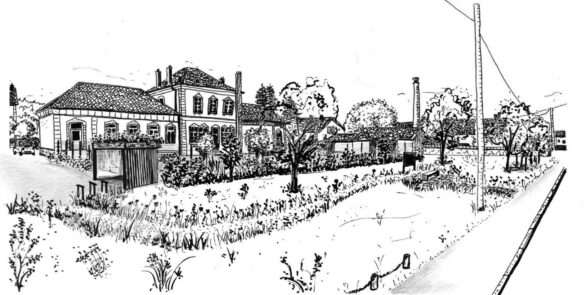

Exemple concret : retour en images sur un rendez-vous pour le diagnostic MAESTR’Eau aux Jardins de Galilée, exploitation maraîchère en insertion à Provenchères-et-Colroy 👇

Actualités – Adaptation au changement climatique :

03.29.56.88.64

03.29.56.88.64